横浜市港北区高田西〜東山田町〜早渕

早渕川

(高田〜早渕)

Visited in November 2022

十一月中旬のよく晴れた日、横浜市営地下鉄グリーンライン高田駅に降りた。駅から南へ歩いて早渕川の河岸に出て、そのまま河岸を上流側へ、早渕の辺りまで辿ってみたい。以前、綱島から高田駅近くまで早渕川の河岸を歩いたことがあった。今回はその続きだ。

高田駅を出て、南方向へ進めば200mほどで早渕川の河岸だ。都市計画道路の宮内新横浜線が高吉橋で早渕川を跨いでいる。宮内新横浜線はその名が示すように川崎市中原区宮内方面と横浜市港北区新横浜方面とを繋ぐ道路で、高吉橋が早渕川を跨いで高田と新吉田を繋いで宮内新横浜線を通している。

高田駅を出て、南方向へ進めば200mほどで早渕川の河岸だ。都市計画道路の宮内新横浜線が高吉橋で早渕川を跨いでいる。宮内新横浜線はその名が示すように川崎市中原区宮内方面と横浜市港北区新横浜方面とを繋ぐ道路で、高吉橋が早渕川を跨いで高田と新吉田を繋いで宮内新横浜線を通している。2019年(令和元年)秋に早渕川河岸を歩いたときは高吉橋はまだ建設中だった。高吉橋は2020年(令和2年)3月に完成したが、新吉田側の道路工事が完成していなかったため、暫定的に歩道部分のみが先に解放され、車道を含めて供用開始になったのは同年12月のことだ。

完成から2年半ほどを過ぎた高吉橋を少し歩いてみた。広い道路が新しい橋によって川を一跨ぎにする様子には、街のダイナミズムのようなものを感じる。

高吉橋の袂から早渕川の左岸の歩道を上流側へと辿っていこう。高吉橋から300mほどで中里橋だ。ちょうどこの辺りで頭上を送電線が斜めに横切っている。中里橋の少し下流川左岸にも送電鉄塔が建っている。川崎火力線という送電路のようだ。

高吉橋の袂から早渕川の左岸の歩道を上流側へと辿っていこう。高吉橋から300mほどで中里橋だ。ちょうどこの辺りで頭上を送電線が斜めに横切っている。中里橋の少し下流川左岸にも送電鉄塔が建っている。川崎火力線という送電路のようだ。川沿いの長閑な印象の風景の中に、送電鉄塔が独特の存在感を放つ。これも都市のダイナミズムを感じさせて、不思議な興趣を漂わせている。送電鉄塔の建つ風景や送電路などをマニアックに好む人たちの気持ちもわからないではない。

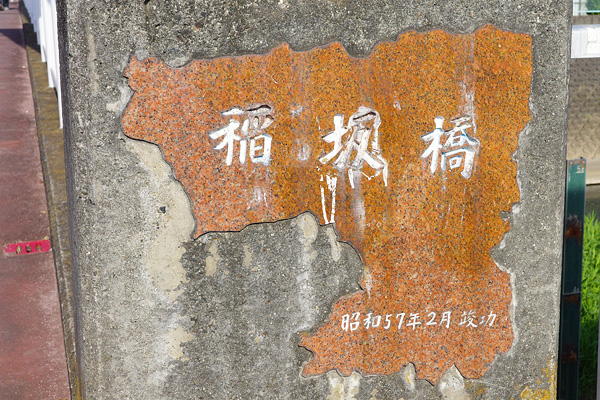

道端に咲く花や河原に佇む白鷺の姿などを眺めながら、のんびりと河岸を歩く。中里橋から300mほどで稲坂橋。細い人道橋だが、紅く塗られたアーチ橋の構造材がよく目立つ。1982年(昭和57年)竣工の橋だそうだ。美しい橋だ。

道端に咲く花や河原に佇む白鷺の姿などを眺めながら、のんびりと河岸を歩く。中里橋から300mほどで稲坂橋。細い人道橋だが、紅く塗られたアーチ橋の構造材がよく目立つ。1982年(昭和57年)竣工の橋だそうだ。美しい橋だ。この辺り、早渕川の左岸部は高田西一丁目、右岸部は新吉田町の北端部に当たる。早渕川が両者を隔ててはいるが、これらの橋によってほぼ同一の生活圏を有しているのではないか。稲坂橋から横浜市営地下鉄の高田駅も東山田駅も1km足らずだ。横浜市営地下鉄の駅が近いのは新吉田町に暮らす人にも便利なことに違いない。

この稲坂橋、親柱に橋名を刻んだパネルが埋め込まれているのだが、このパネルがちょっと不思議な形をしている。実は、これは都筑区が分区する前の港北区の形状をデザインしたものという。

この稲坂橋、親柱に橋名を刻んだパネルが埋め込まれているのだが、このパネルがちょっと不思議な形をしている。実は、これは都筑区が分区する前の港北区の形状をデザインしたものという。そもそも横浜市港北区は1939年(昭和14年)にかつての都筑郡の町村が横浜市に合併した際に発足したが、当時は現在の港北区から都筑区、青葉区、緑区を含む広大なものだった。1969年(昭和44年)になって当時の港北区から緑区が分区、さらに1994年(平成6年)になって行政区が再編成され、緑区から青葉区が分区、港北区から都筑区が分区する形で現在の形になった。

稲坂橋が架けられた1982年(昭和57年)当時の港北区は現在の都筑区が分区する以前の状態だったわけだ。歴史のひとこまが小さな橋の親柱に残っているということか。

さらに上流側へと早渕川左岸を進もう。稲坂橋から200mほどで御霊橋。御霊橋のすぐ上流側、河岸に送電鉄塔が建っている。そのため、河岸の歩道は送電鉄塔を迂回する形で辿っている。

さらに上流側へと早渕川左岸を進もう。稲坂橋から200mほどで御霊橋。御霊橋のすぐ上流側、河岸に送電鉄塔が建っている。そのため、河岸の歩道は送電鉄塔を迂回する形で辿っている。この送電鉄塔も川崎火力線だ。送電鉄塔を見上げてみる。秋の青空を背景に無機質な構造物が屹立する。こうしてほぼ真下から見上げてみると圧倒的な存在感だ。巨大な構造物としての姿に“美”を感じてしまう。

高吉橋からここまで早渕川の左岸は都筑区高田西だったが、この送電鉄塔の辺りから都筑区東山田町になる。

送電鉄塔脇を過ぎると、早渕川は(上流側に向かって)左手にわずかに曲がっている。この先、早渕川はほぼ東西に流れている。御霊橋から400mほど辿ったところで、第三京浜をくぐる。

送電鉄塔脇を過ぎると、早渕川は(上流側に向かって)左手にわずかに曲がっている。この先、早渕川はほぼ東西に流れている。御霊橋から400mほど辿ったところで、第三京浜をくぐる。第三京浜道路は東京都世田谷区野毛から横浜市神奈川区三ツ沢西町までを繋ぐ自動車専用道路だ。全線が開通したのは1965年(昭和40年)のことだ。1993年(平成5年)には国道466号の一部に指定されている。

早渕川の河畔は高田西の辺りでは住宅の建ち並ぶ風景だったが、第三京浜をくぐる辺りから畑地も目立つようになった。長閑な畑の風景と第三京浜の姿との対比が印象的な景観を見せている。

第三京浜のすぐ西側で、大熊東山田線という道路が新北川橋で早渕川を跨いでいる。大熊東山田線は片側2車線の広い道路で、ここから200mほど北で神奈川県道102号荏田綱島線に接続し、南は2.5kmほどで新横浜元石川線に接続する。第三京浜都筑ICの接続路として機能しているため、交通量は多い。

第三京浜のすぐ西側で、大熊東山田線という道路が新北川橋で早渕川を跨いでいる。大熊東山田線は片側2車線の広い道路で、ここから200mほど北で神奈川県道102号荏田綱島線に接続し、南は2.5kmほどで新横浜元石川線に接続する。第三京浜都筑ICの接続路として機能しているため、交通量は多い。そのすぐ東側(下流側)に北川橋という小さな橋が架かっている。この橋を通っていたのが旧道だったのだろう。今では北川橋は車両の通行ができず、歩行者専用の橋となっている。その佇まいがいい。北川橋は1973年(昭和48年)の竣工、新北川橋は1983年(昭和58年)の竣工だそうだから、北川橋が完成した10年後には新北川橋が造られたことになる。道路というものの変遷の歴史を目の当たりにするようで、興味を覚える。

北川橋の北側、大熊東山田線の脇にも送電鉄塔が建っている。これは野川線という経路の鉄塔だ。これも真下辺りから見上げてみる。赤白に塗り分けられた鉄塔の姿が秋空に映える。

北川橋の北側、大熊東山田線の脇にも送電鉄塔が建っている。これは野川線という経路の鉄塔だ。これも真下辺りから見上げてみる。赤白に塗り分けられた鉄塔の姿が秋空に映える。かつては高さ60mを超える構造物は紅白に塗り分けた塗装を施すよう、航空法で定められていた。2000年(平成12年)に航空法が改正された後は、昼間航空灯を取り付ければ赤白の塗装は必要ないということになったようだ。航空法改正の背景にはさまざまな事情があるのだろうが、赤白の塗り分け塗装にはかなりのコストがかかり、改正を歓迎する声が多いようである。赤白に塗り分けられた鉄塔の姿はよく目立ち、自然景観にそぐわないとの意見もあるようだが、これは景観というものに対する個人の見解の違いもあるだろう。

新北川橋から大熊東山田線を北へ辿れば横浜市営地下鉄グリーンライン東山田駅まで400mほどだが、もう少し早渕川に沿って上流側へと歩いてみよう。

新北川橋南側(早渕川右岸側)の交差点で大熊東山田線を渡り、さらに早渕川左岸を上流側へ目指す。新北川橋から50mほど行ったところで町の境だ。ここまでは都筑区東山田町だったが、この先は都筑区早渕三丁目になる。この先、早渕川は(上流側に向かって)左手に緩やかに曲がっている。

新北川橋南側(早渕川右岸側)の交差点で大熊東山田線を渡り、さらに早渕川左岸を上流側へ目指す。新北川橋から50mほど行ったところで町の境だ。ここまでは都筑区東山田町だったが、この先は都筑区早渕三丁目になる。この先、早渕川は(上流側に向かって)左手に緩やかに曲がっている。少し行くと、早渕川左岸に水門が設けられている。北側から小さな川が合流しているようだが、水門より上流側は暗渠になっている。真っ直ぐに道路が延びているが、道路の下が暗渠か。周辺は畑地や空き地の中に住宅が点在し、長閑な風景だ。

水門から100mほど、待下(まつした)橋という小さな橋が架かっている。鋼材による桁橋のようだ。

水門から100mほど、待下(まつした)橋という小さな橋が架かっている。鋼材による桁橋のようだ。この橋、たいへんに幅員が狭いのだが、人道橋ではなく、車両の通行も可能なようだ。しかしどう見ても車両の通行は難しいように見える。実質的に人道橋として機能しているのではないか、などと思って見ていたら、通り抜けていく車があった。軽自動車ではなく普通車だ。両脇のガードレールとの間隔は30cmほどしかないのではないか。おそらく地元の人で、通り慣れているのだろう。いやはや、たいしたものである。

ちなみに橋の名の待下橋だが、この上流側に待橋という橋があるから、その下流側、すなわち「下(しも)」にある橋という意味なのだろう。

待下橋から200mほど辿れば待橋だ。そもそもは松を使って造られた橋だったため、松橋と呼ばれていたそうだ。1975年(昭和50年)に河川改修工事に伴ってコンクリート製の現在の橋に架け替えられ、「松橋」では相応しくないとのことで、「恋人が来るのをこの橋の上で待つ」という唄が吉田に伝わっていたことから、同音の「待」の字を当てて「待橋」の名になったという。

待下橋から200mほど辿れば待橋だ。そもそもは松を使って造られた橋だったため、松橋と呼ばれていたそうだ。1975年(昭和50年)に河川改修工事に伴ってコンクリート製の現在の橋に架け替えられ、「松橋」では相応しくないとのことで、「恋人が来るのをこの橋の上で待つ」という唄が吉田に伝わっていたことから、同音の「待」の字を当てて「待橋」の名になったという。新北川橋の辺りから待橋まで早渕三丁目の区域が早渕川の両岸に跨がっている。一方、待橋の上流側へ400mほど、左岸側の南山田町が右岸側へ跨がっている。個人的な推測だが、早渕川のかつての蛇行跡の名残なのかもしれない。

待橋の右岸側の袂に早渕かなりあ公園という小さな公園がある。早渕かなりあ公園に寄っていこう。

待橋の右岸側の袂に早渕かなりあ公園という小さな公園がある。早渕かなりあ公園に寄っていこう。早渕かなりあ公園は小さな広場と小高い丘から成る公園で、丘の上からは眼下に早渕川を見下ろし、その向こうに南山田町の町並みを見渡すことができる。なかなか爽快な眺めだ。

早渕かなりあ公園の脇から南へ「せきれいのみち」という緑道が延びている。緑道は横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅近くを抜けてさらに延びる。「せきれいのみち」を辿って仲町台駅を目指すのも悪くはないが、今回は別のルートを辿ろう。

以前、待橋から上流側へ、早渕川に沿って歩いたことがあった。今回は待橋で早渕川の河岸を離れ、横浜市営地下鉄グリーンライン北山田駅を目指すことにしよう。

以前、待橋から上流側へ、早渕川に沿って歩いたことがあった。今回は待橋で早渕川の河岸を離れ、横浜市営地下鉄グリーンライン北山田駅を目指すことにしよう。とりあえず待橋から西へ向かおう。住宅地の中を真っ直ぐに延びる道路を西へ辿っていく。途中で中原街道を横切り、中川第434号線と呼ばれる道路をさらに西へ辿る。地図を見ながら見当を付けて途中で北へ折れる。大善寺というお寺の横を抜けて北へ向かう。「不動谷」交差点を過ぎ、住宅地の中を抜けていくと、見覚えのある緑道に出た。

緑道の木々がそろそろ紅葉に染まり、美しい景観を見せている。緑道を北へ辿れば北山田駅も近い。北山田駅周辺のお店で遅い昼食をとって、そろそろ帰路を辿ることにしよう。

今回は早渕川の河岸でまだ歩いていない高吉橋から新北川橋の辺りを歩いてみたいと思って出かけたのだったが、期せずして送電鉄塔巡りのような散策になってしまった。それはそれで楽しい。北川橋の旧道の佇まいや稲坂橋親柱の橋名パネルの形なども楽しい発見だった。今回は早渕川の左岸に沿って歩いたが、次の機会には右岸側の新吉田町にも足を延ばしてみたい。